免疫システムを維持する上で不可欠な細胞間相互作用のメディエータであるサイトカインの分泌は、時空間的に厳密に制御されていると考えられてきた。一方、一細胞解析技術の発展により個々の細胞の多様性が明らかになり、分泌機能も例外ではないことが示唆された。分泌は一体どのように制御され、どのように生体へと影響するのか。これを直接的に観察する、一細胞分泌モニタリング技術は存在しなかった。そこで本研究では、サイトカインの連続的な検出を可能とすることで、一細胞の分泌機能やその変動を定量的に記述するプラットフォームを構築することを目的とした。

一般的に試料中のサイトカインはサンドイッチイムノアッセイで検出される。筆者らは、イムノアッセイに必須の工程である余剰検出抗体の洗浄が、細胞の分泌活性の連続的な測定を困難にしている考えた。そこで、全反射顕微鏡法による近接場で検出を行う蛍光イムノアッセイによって洗浄工程を省き、細胞を培養した状態のまま分泌されたサイトカインを経時的に検出する連続イムノアッセイプラットフォームを構築した。検出感度は抗体セットの親和性等に依存するが、本研究で用いたヒトIL-1βに対する抗体セットでは、およそ2,000分子から検出可能であった。

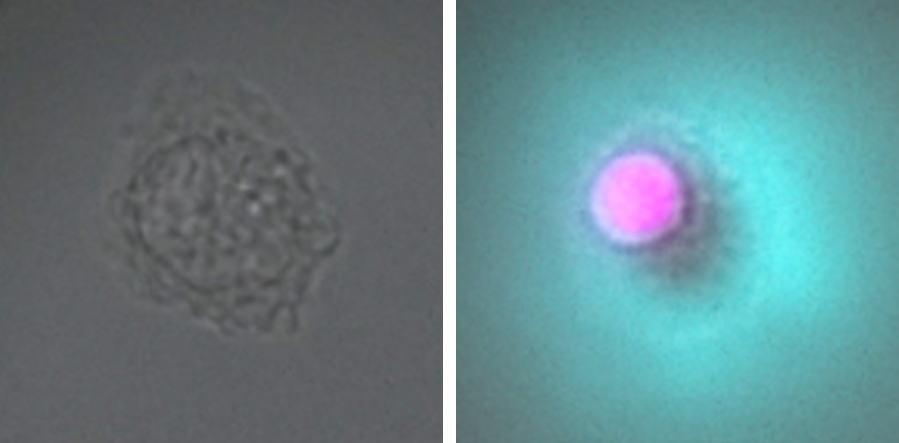

構築したプラットフォームを用いて、ヒト末梢血単球からLPS/ATP刺激後に放出されるIL-1βを観察した。IL-1βはER/ゴルジ経路へのシグナル配列を持たず、詳細が未だ不明な非古典的分泌経路のサイトカインと分類され、死細胞からの漏出説と生細胞からの分泌説間の論争が続いている。そこで、IL-1β放出の観察は、同時に行ったカルセイン生細胞染色/Sytox死細胞染色結果との相関にも着目した。1分毎の分泌動態イメージングによって、刺激時にはカルセイン陽性であった細胞がシグナルを突如失い始めるとほぼ同時にSytox流出が起こりSytox陽性となるが、IL-1βの分泌もこれとほぼ同時に起こっていることがわかった。各シグナルの変動曲線近似により各イベントの開始時点を厳密に評価したところ、カルセイン消失とSytox流入は平均0.2分、IL-1βの放出開始はカルセイン消失から平均2分で生じることが明らかとなった。以上のことから、LPS/ATP刺激に伴う単球からのIL-1β放出は、カルセイン消失とSytox流入の直接の原因である細胞膜の破綻に伴って数分以内で起こる、緊密かつ劇的な現象であることが示された。

本研究で開発された技術は、炎症の引き金であり近年になって次々と報告されている「制御された細胞死」の機序解明に微力ながら関与させていただいている(Cell Rep. 8(4):974-982 (2014), Nat. Commun. 9(1):4457 (2019), Nat. Cell Biol. 21(6):731-742 (2020))。技術の詳細は最近のレビューにも記述があるので、参照されたい(Annu. Rev. Anal. Chem. (Palo Alto Calif) 13(1):67-84 (2020))。

本研究は、学位取得までは半導体加工と光学設計ばかりにいそしんでいた私がポスドクとして理化学研究所RCAIへと研究の場を移し、小原收グループリーダーより与えられた、いわば初の生物学的課題に対する成果です。もともと生物に興味があったこともあり、本技術を用いた細胞観察に時も忘れるほど没頭しました。恥ずかしながら当時は炎症性細胞死に関する知識がほとんどなく、IL-1βを大量に放出している細胞が死んでいくように見える(図)ことに純粋に驚き、生命の深淵をのぞいたような気になったことを憶えています。しかし、私にとってはここからが長い道のりでした。

本技術のような経時的観察、特にイメージングは、生物学的イベントの前後関係が解釈の必要なく明らかにでき、特長のひとつとなっています。このことは逆に、解釈を持たなくとも事実を知ってしまうことにもつながります。IL-1βが死にゆく細胞から放出されているように見えたとき、私にはこれがどういったインパクトを学術界に与えるのか想像ができませんでした。誰が興味を持ってくれるのか、どういった既成概念に寄り添うのか、あるいは反するのか、これらがわからずに論文を構成するのはそもそも無理な話でした。

そんな膠着状態を救ってくれたのは、京都大学医学部附属病院小児科の西小森先生(現、久留米大学)と井澤先生でした。私が見ているものがパイロトーシスという細胞死と似ているという情報を頂き、初めて「制御された細胞死」の存在を知ることができました。これ以降は幸運にも、生物を研究対象とされている様々な研究者とご縁があり、本技術がどのように未解明課題を紐解く一助となれるのか、試行錯誤しております。